皆様への感謝の気持ち

『天外者』を、応援くださってる皆様、本当にありがとうございます。

ただただ嬉しいのは、全国の友人・知人から、北海道でも、九州、大阪、京都でも、

東京でも北陸でも全国で映画終わりに拍手が起こっている事を聞き、

映画を観てくださっている皆様の思いに感動し、心から感謝しています。

本当にありがとうございます。

今は、コロナ禍で大変な時期ではありますが、お身体に気をつけて、

映画鑑賞を楽しんで下さい。

三浦春馬主演『天外者』大ヒットスタートであるとか、

初日満足度ランキング1位であるとか、本当に嬉しいニュース、

たくさんありがとうございます。

三浦翔平、西川貴教、森川葵、出演者一同、宣伝活動を頑張ってくれています。

本当にありがとう。

皆様にも本当に感謝です。

映画上映末永くよろしくお願いします。

田中光敏拝

追伸

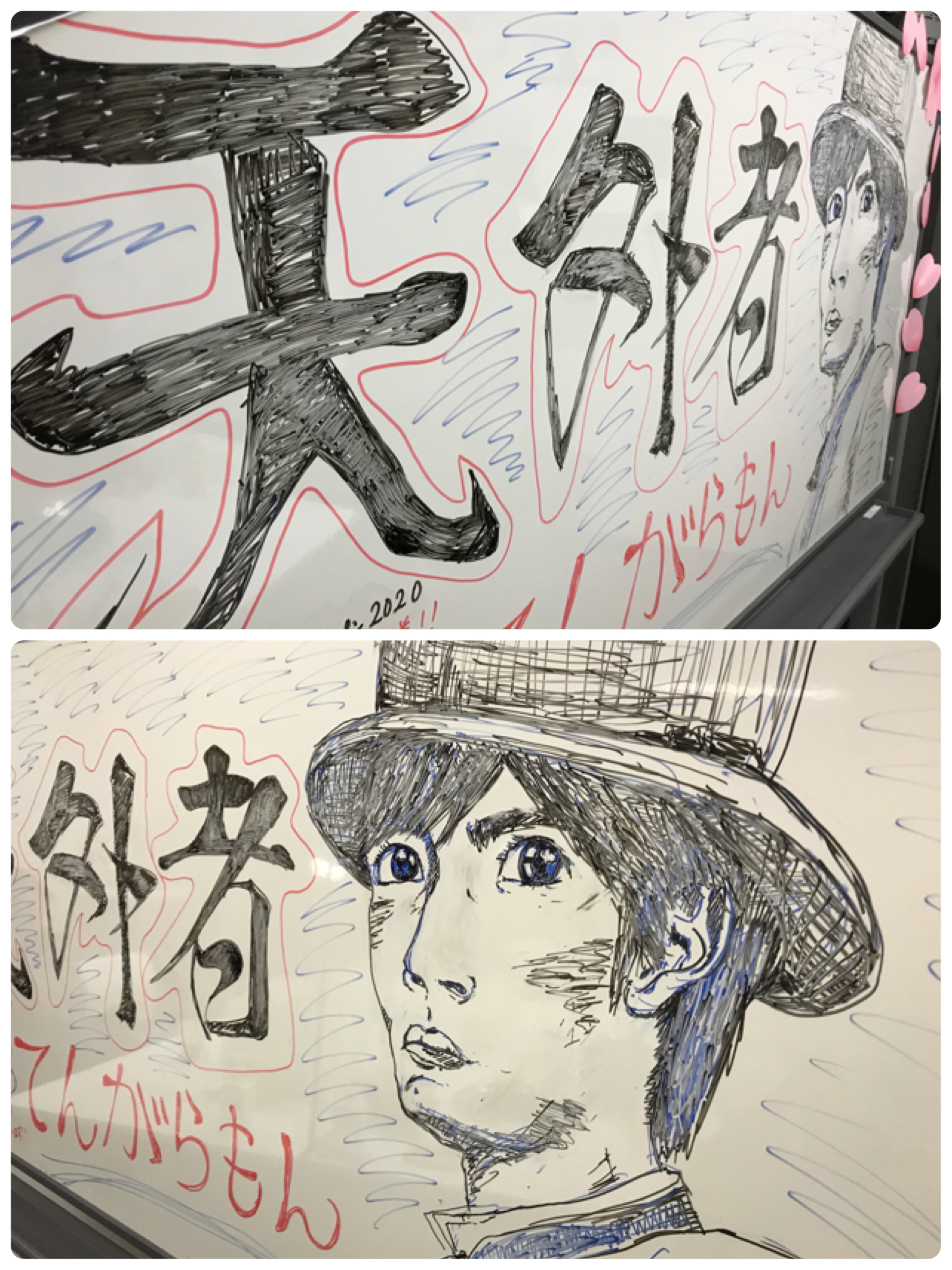

九州の映画館の皆さんが、手作りで、飾り込みをしてくれています。とても、とても感謝、感動です。